【テンプレート書き方解説あり】訪問介護事業者のためのBCP(業務継続計画)策定ポイント徹底解説 ~自然災害編 その3(緊急時の対応)~

自然災害BCPの記事その1(リンクはこちら)では、BCPの考え方や目標、被害想定などの「1.総論」を、その2(リンクはこちら)では「2.平常時の対応」「4.他施設との連携」「5.地域連携」について、私が実作成時に得た情報を含めた記入のポイントを述べました。

最後となるその3では、厚生労働省ひな形「3.緊急時の対応」について説明していきます。

本資料は、公開されている行政文書や制度について一般的な内容を解説したものであり、

特定の事案についての法律的助言を目的としたものではありません。

実際の適用や個別の判断については、弁護士その他の専門家にご相談ください。

本資料の内容に基づいて行動された結果について、当方は責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。

【自然災害】緊急時の対応で検討しておくこと

前記事「その1」「その2」と同じく、項目ごとに内容を説明していきます。

厚労省のひな形で挙げられている項目は、「共通ひな形」のほうを主に解説します。

事業別「固有ひな形」の災害発生時対応項目については「その2」で説明しましたが、

今回の共通ひな形の内容と照らし合わせ、整合性がとれているかどうか確認しておきます(後述)。

〇共通ひな形より

3.緊急時の対応

(1)BCP 発動基準

(2)行動基準

(3)対応体制

(4)対応拠点

(5)安否確認

(6)職員の参集基準

(7)施設内外での避難場所・避難方法

(8)重要業務の継続

(9)職員の管理(心身の状態)

(10)復旧対応

─── ─── ─── ─── ───

〇固有ひな形より

B.自然災害ひな型(サービス固有) 訪問サービス固有

(3)災害発生時の対応 記入内容確認

(※前記事「その2」にて記入したものを、今回の内容と照らし合わせ)

上記、厚生労働省のひな形2種等のリンク先と、公的な記入の支援資料である中小企業庁の解説を、こちらでも先にお伝えしておきます。

●厚生労働省 「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

作成の土台とも言える介護事業BCPのガイドラインと、各種ひな形のページ。動画による手順紹介は、過去にご覧になった方も多いと思います。改定のタイミングで見直してみるのもおすすめです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

●経済産業省中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

上記、厚労省のひな形を元に、入門・基本・中級・上級に分けて項目の内容を解説。説明文は、やや硬めではあるものの、初めての人でも無理なく段階を踏んで内容を深められるよう、工夫されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/BCP/index.html

BCP共通ひな形「3.緊急時の対応」の記入

3.緊急時の対応

緊急体制や判断ルール、対応の基準等を述べる項目です。ひな形では、各項目を

<STEP1>初動対応の事前準備 3.1~3.4

<STEP2>人命安全確保対応の徹底 3.5、3.7

<STEP3>重要業務の継続 3.6、3.8、3.9

<STEP4>復旧対応 3.10

という流れで設定しています。

STEPへ入る前の最初の枠、総論のようなところでは、ひな形でも特には記入指定がありませんでした。

ですので、情報収集や体制等のルール、注意点について、全員で共有しておきたいことを、下記例のように述べておいてもよいと思われます。

例)[さらにイレギュラーな緊急時対応について記述しておく]

このBCPでの想定以外の事態が起こり、

かつ、管理者や本部への連絡が不可能である場合は、このファイルに添付してある別冊子

「○○県●●●●計画」内 「■■地区災害対応ルール」 、行動方針

等を順守のうえ、対応を都度、決定するものとする

3.1 BCP発動基準

どの程度の自然災害が起こったとき、どんな状況下になれば、このBCPにのっとって行動するのか、その基準を明記します。

使いやすいように項目を分けて分類してください。たとえば、地震や水害等の災害別に分ける方法があります。

その後、自地域のハザードマップを確認し、リスクもしっかりふまえて内容を決定しましょう。記入内容の例も、ひな形を参考にしてください。ここでは ケア21で採用した実際の記載例も併せて、下記へ述べてみます。

なお、体制は、総論の「1.2 推進体制」にて作成した「様式1」、推進体制の構成メンバー表で、災害時初期対応の担当を追記しておきます。

例)

【地震】※ひな型より

このBCPに定める緊急時体制は、本部の危機管理長よりBCPを発動し、本部へ「対策本部」を設置する。

【津波】※南海トラフ地震の津波により、事業所への浸水想定が想定されるケース

南海トラフ地震発生時、本部の危機管理長との連絡が取れない場合でも、自主的にBCPを発動し、事業所内の対応体制を構築する。

【水害】※ひな型より

河川の氾濫が見込まれる場合、本部設置の危機対策チームへ確認。その指示により、最上階への垂直避難を実施する。

【水害】※洪水により事業所の水没が想定されるケース

本部設置の危機管理チームからの連絡がない場合でも、事業所所在地あるいは訪問先に対して、「警戒レベル4以上」が発令された場合、BCPを発動。

危機管理対策チームからBCPの発動の連絡が入った場合には、BCP対応体制を構築、サービスを休止し、防災総括責任者の指示のもと、各従業員は、避難を開始する。

※管理者不在時の代替者

| 代替者① | 代替者② |

| 副主任 | 左記不在の場合、管理者が指名した者 |

3.2 行動基準

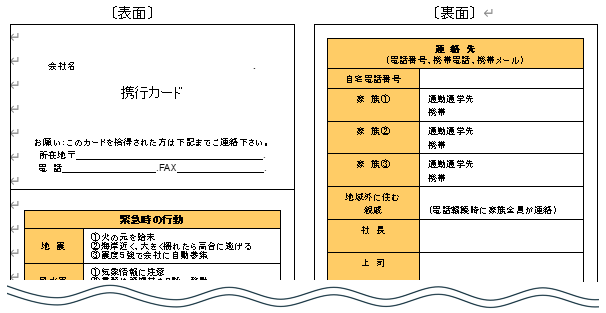

これは災害時に個々のスタッフが、まずどのように動けばよいか、表やフローチャートなどで示すものです。いざという時に慌てず、表示の通り行動すればよいよう、分かりやすく示すことが重要です。

この行動基準は、カード印刷や携帯端末表示(画像・PDF等)の形で、関係者全員が常に確認・閲覧できることが望ましいと思われます。

例として、経産省中小企業庁が例示している携行カードの一部を、示しておきます。

例)

出典:中小企業BCP策定運用指針 策定運用指針

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_a/bcpgl_03a_3_2.html

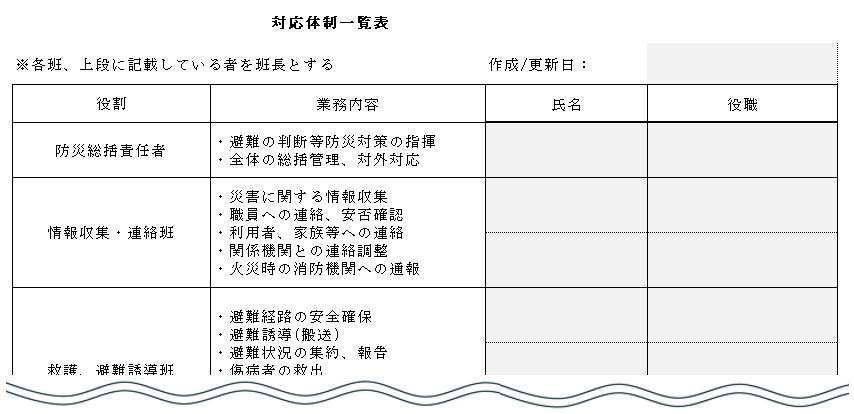

3.3 対応体制

誰がどんな役割で行動するか、分担表を作成します。

実際の災害発生時には、その場に居合わせた従業員のみで対応することになりますので、ここに記載した氏名は、ある意味、「仮の担当」であるとも言えます。

災害発生時、その担当が現場に居合わせれば、事前に役割を想定しておいたことによって、担当範囲の業務は各従業員への伝達・指示を、効率化できる可能性が高まります。

もし現場に担当が居合わせなかったとしても、この体制一覧、つまり「役割分担が見える」表のおかげで

「ならばこの業務は、代わりに(あるいはどの業務なら)、誰が担えるか」といった相談ができます。

つまりその場にいる従業員同士が、

・お互いの役割分担の、量的・質的な度合いを皆で把握できる

・担当者不在の業務をどうするか、皆で検討しやすい(代替人員、業務の再割り振りなどを検討しやすい)

という効果も期待できると思います。

別シート「様式1」の体制表に、緊急時体制(や役割)を書き加える形でもOKです。

例)

3.4 対応拠点

各災害時に、安全な場所を災害対策本部として利用できるよう、あらかじめ決めておきます。

訪問介護事業所の場合、基本的には、法人本社が災害対策本部となるケースが多いでしょう。

ただし、厚労省によれば、災害対策本部の所在地はハザードマップや耐震基準をきちんと調べて、リスクがある場合はさらに外部へ追加候補を設けることが望ましいとしています。

また、ガイドラインでは、災害状況をふまえて安全性を確保できるなら、自宅や仮設プレハブなどについても、拠点にできるかの検討を求める、とされています。

例示は省略します。

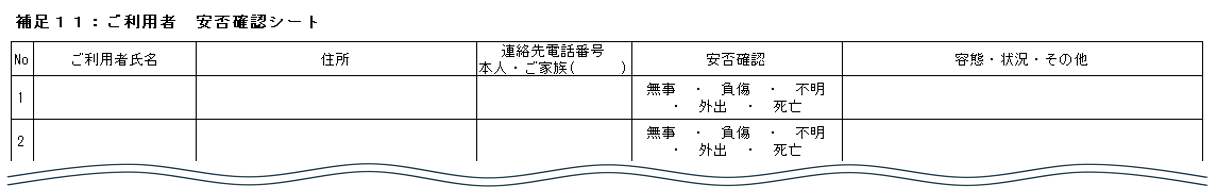

3.5 安否確認

(1)利用者

利用者の安否は、体制がどう整うかによって、確認するタイミングも変わると思います。情報を記入する・集約する担当者がそれぞれ間違えないよう、全員で書き方をきちんと習得しておき、必要な情報を随時、まとめていきましょう。

なお、2024年秋、私が厚生労働省へ問い合わせした時点では、訪問介護を含むどの在宅系サービスにおいても、安否確認の「義務」はありませんでした。

ただし居宅介護支援と訪問看護に関しては、安否確認を実施することが望ましいとの意見もいただきました。

実際の被災時には、従業員の安全が確保できた後に、居宅介護支援事業所を中心に、在宅系のサービス事業所が連携して、安否確認を行うことが想定されます。

利用者の安否確認を記入する、ひな形の別シート【補足11】 では、項目に「部屋番号」という列がありますので、訪問介護ではここを住所・電話番号等の「連絡先」に変更して利用するとよいでしょう。

また、すでに社内の書式でご利用者一覧等がある場合、そちらで代替可能です。下記に、補足11の表を例示しておきます。

例)

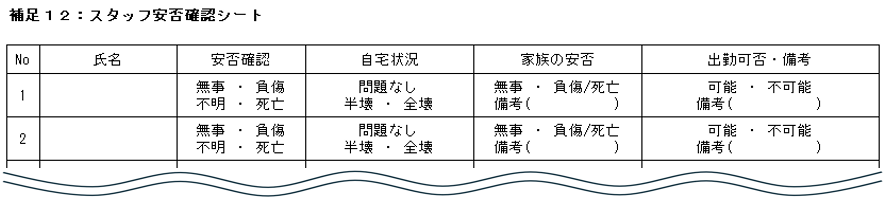

(2)職員(スタッフ)

スタッフ全員の安否と現状は、最低限の事業継続、または復旧のタイミングをはかるうえでも、できるだけ早く情報を把握する必要があります。

そのためにも連絡網等、体制を構築しておきましょう。 下記にひな形の別シート【補足12】 を示しておきます。先の補足11と同様、従業員一覧がすでにある場合はそちらで代替が可能です。

例)

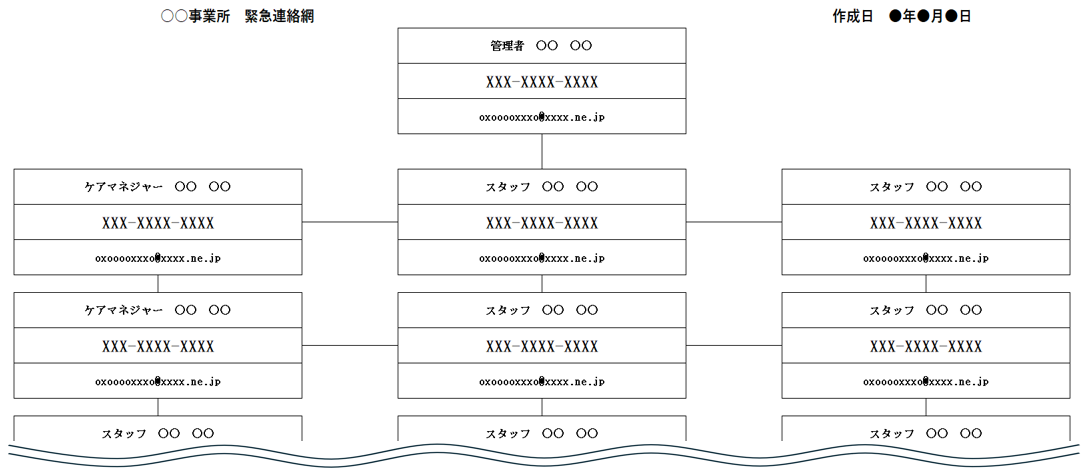

3.6 職員の参集基準

災害時に誰が誰へ連絡するか、また、責任者が誰で、どのように参集するか、緊急用の連絡網と指揮命令系統を明記しておくのがよいと思われます。

不測の事態で責任者が動けない場合についても決定しておき、行動フローチャートや連絡網の表等は、携行できるようにしましょう。

連絡網は、スタッフの変動があった際に、随時更新します。

例)

全員の安否等、状況把握後は、毎日9:00と16:00の定期連絡を徹底。各スタッフの現況を必ず毎日把握・共有する。指揮命令系統・各自の行動は以下の通り。

①災害時、通信網の麻痺により連絡が困難な場合、管理者と副管理者は自動参集。安全に配慮しつつ事業所へ集まる。ただし安全が確保できない場合には、自動参集を中止する

②自宅が全壊または同居家族が死亡、不明 、負傷の場合や本人負傷の場合は、本人や家族、自宅の安全確保を優先。その情報を他責任者あるいは連絡網上位のスタッフと情報共有する

③責任者の代理は、連絡網の上位→下位、また同じ並びなら左→右の順とする

④被災当日以降の各種対応は、管理者・責任者を中心に、交通機関や道路状況の影響を加味して調整。できることから実施

⑤上記以外の者の参集・行動は、責任者の指示に従う。責任者と連絡がつかない場合、事業所へ参集できる者でまず連絡を取り合ってから自主参集し、対応を相談する

3.7 施設内外での避難場所・避難方法

施設内外の避難場所を、災害別に明記していきます。勤務者の少ない祝祭日や夜間、あるいは荒天なども想定して各種検討し、全員へ周知・訓練しておくことが望まれています。

(1)施設内

地震時、水害時等、災害別の避難場所を決める場合、「その災害時、施設内でその場所を選んだ理由」を明記しておくと、万が一、選定した場所が破損した場合でも、次の避難場所を選ぶ参考にできます。

また、建物内での垂直避難を規定するなら、垂直避難の通路は必ず、荷物等でふさがれないように確保しておくことが重要です。

例)

[屋内垂直避難の場合]

大雨等の水害による垂直避難では、被害想定が最大●メートルの水没のため、☆階以上の階へ避難すること。その際、非常用持ち出し袋以外に、PC1台、充電器、◆◆◆◆◆、△△△△をできるだけ早く☆階へ運んでおくこととする。

また、非常階段への扉は絶対に物品等でふさがないようにし、☆階まで出入りできる状態であることを毎年、■月と◇月に(年2回)点検する。

(2)施設外

ここでも(1)の施設内と同様、ルールを明記します。

例)

[地震による外部への避難、および外出時の水害]

いずれも、高台かつ岩盤が固いとされる×××中学校への避難を基本とする。移動中の事故やケガに気をつけること。

避難ルートは避難訓練にて利用した2つのルートを基本とする。 道路状況などで×××中学校への避難が困難な場合、同上の理由から

・第二候補 ■■公園、

・第三候補 ◇◇◇幼稚園

とする。

(3)その他

特に全員が知っておきたいことを述べるなど、事業所メンバーで共有したい内容を記入します。

例)

①サービス提供中、顧客とともに避難することになった場合は、管理者●●へ必ず報告し指示を仰ぐ。連絡できない事態の場合、■■町が設定する避難所を町地図で確認し、安全なルートで移動する。

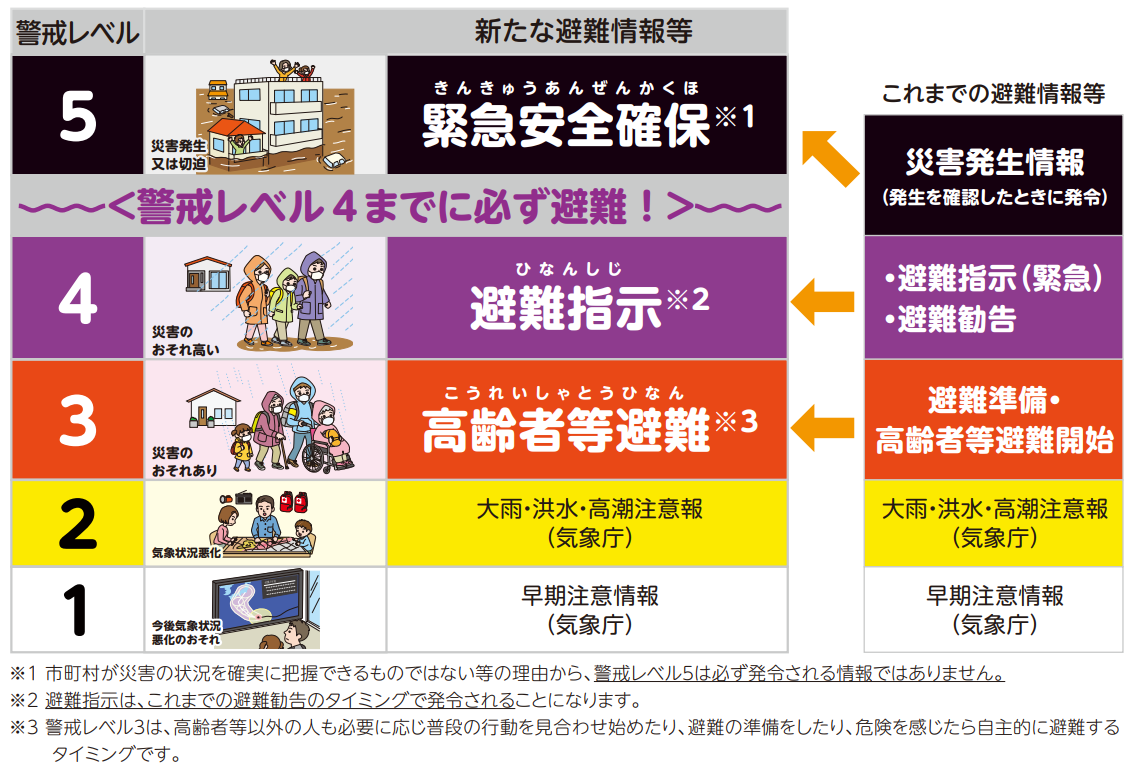

②避難を始めるタイミングは

[地震]○○○○○となったとき

[台風]○○○○○○○○が出たとき

[水害]○○○○○となったとき

とする。

なお、避難のタイミングについては、●●市防災情報

(http://■■■■■■■■■■■■.jp)を、

下記の表*と照らし合わせて判断する。

*避難表 出典:政府広報 新たな避難情報に関するポスター・チラシhttps://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

3.8 重要業務の継続

訪問介護では災害時に顧客が在宅しているであろうため、たとえ平常時に避難支援などを取り決め訓練していても、災害状況によって難しくなる可能性も高いことが考えられます。

そこで、人員や物資、インフラ状況など、さまざまな事態を事前想定して準備し、「事業を省力化できるような備蓄品や代替方法」は必ず検討しておくべき、とされています。

大切なのは、その検討事項を、いざという時のために皆で共有・活用できる形にしておくことです。

たとえば取り決めたことをこの項で明記するとともに、ひな形の別シート「補足13」も参照しながら、自事業所の状況に応じた表を作成します。

これを訓練時に何度も読み合わせしたり、保管場所を理解・記憶できる工夫を事前に重ねておきましょう。

例)

災害時の業務継続については別紙「補足△△」掲載のチャートに従うこと。

さらに不測の事態があった場合には、本部の危機管理長の指示を仰ぐ。

介護度4~5の、顧客〇名(令和●年度●月時点)については、安否確認をまず最優先するとともに、各顧客の訪問看護事業所、居宅介護支援事業所の双方と必ず連絡を取り合い、連携・協働すること。

3.9 職員の管理

事業所によって当然、人員体制、スタッフの居住エリア、地域特性などが違います。

しかし、どんな特性があるにせよ

「どうすればスタッフを守れるか、また、疲弊・過労させず災害時対応・復旧を継続実施していけるか」

は、欠かせない検討事項と言えます。

各特性に応じた課題と職員の保護方法、事業継続方法は、しっかり事前に検討しておく必要があります。

それをもとに、基本方針や事業姿勢、緊急体制が長期になりそうな場合の宿泊先などを決め、明記しておきましょう。

例)

●宿泊先

・出勤スタッフの帰宅困難が続く場合、○○町の「民宿■■」への宿泊を検討する

・■■とは災害時提携を契約済(20XX年X月末まで有効)。破損等で宿泊が難しい場合は行政に相談

●勤務シフト

・管理者を中心に被災状況や各人の体調・状況に応じて、シフト調整を行う(※別紙「様式◇」参照)

・応援が必要な場合、副管理者間で調整(応援者への依頼説明も各副管理者が行う)

3.10 復旧対応

復旧対応では、

①破損箇所の確認

②業者連絡先一覧の整備

③情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

の3点で判断をまとめておくことを、ひな形にて指示されています。

また②については、別シート「様式2」で、取引先一覧の作成も求められているので注意しましょう。

①~③とも、ひな形を参照すればまとめられるので、例は省略します。

固有ひな形シート「訪問介護編」の(3) 内容確認

前記事「その2」でお伝えした固有シートの項目(3)は、災害発生時のサービス継続に伴う内容でした。

今回、「その3」の記事で説明したもののうち、固有ひな形シート項目(3)と関連する部分(たとえばスタッフへの連絡・参集等)については、両方の内容を照らし合わせて、情報の違いや抜け・漏れなどがないように注意しましょう。

ここまで、3回にわたって、自然災害BCPの記入についてご紹介してきました。

実際には臨機応変さも多く求められることでしょうが、BCPの作成・見直しと全員への内容浸透によって、災害時の被害が最小限に抑えられますことを、心からお祈りいたします。

[参考資料]感染症BCP 発生時の対応手順 検討と決定

(その1・2と同じ内容を再掲載しています)

感染症BCPは、新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応事項をまとめておく計画書です。これもPDCAサイクルにてブラッシュアップする仕組み、BCMによる運用が、求められています。

新型コロナ感染症の、最初の発生時期を思い出せば分かるように、感染症発生時の事業継続は

「スタッフの感染を防ぐこと」

「利用者が感染した際に担当者等、対応を分けること」

「自治体への随時の発生報告・対応確認」

などに重点が置かれます。

第5類へ移行したのちも、新型コロナについては自治体への報告等が求められています。自然災害BCPとの違い等、各種の情報は、ガイドラインにまとめられていますので、参照してください。

厚生労働省 老健局発行のガイドライン

●介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン PDF 2024(令和6)年3月

https://www.mhlw.go.jp/content/001073001.pdf

●介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き 第3版 PDF 厚生労働省老健局 2023(令和5)年9月

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

<監修>ケア21 BCP主管 おとがわ

介護施設ブランド

多様なシニアライフにお応えする有料老人ホーム「PLAISANT(プレザン)」シリーズ、

認知症グループホーム「たのしい家」、小規模多機能型居宅介護「たのしい家」。

ご利用者様の用途に応じて施設シリーズを展開しています。

TOP