【テンプレート書き方解説あり】訪問介護事業者のためのBCP(業務継続計画)策定ポイント徹底解説 ~自然災害編 その1(総論)~

2025年の通常国会では、在宅避難する高齢者への福祉支援が審議されました。そして配慮が必要な高齢者に対し、福祉面での支援を拡充する「災害対策基本法」などの改正案が、2025年5月、可決されました。

今後は災害時に、避難所だけでなく、在宅避難や自家用車で車中泊する人へも福祉サービスが届くようにする「努力義務」が、自治体へ課されることとなるようです。

訪問介護事業では、利用者である高齢者が、災害時に在宅中であることが多いはずです。

つまり、利用者一人ひとりの事情や地域情勢などによって、BCPの検討事項(在宅避難者向け対応等)がかなり多様化すると予測されます。

今回、この記事では「自然災害」編として、BCPをまとめるための基礎を改めて述べるとともに、とくに訪問介護事業におけるBCPの作成・改定時で注意が必要であろうポイントについて、私なりに調べたり、考えたことをまとめてお伝えしようと思います。

厚生労働省BCPのひな形で言えば「1」、総論部分の書き方についての部分です。

本資料は、公開されている行政文書や制度について一般的な内容を解説したものであり、

特定の事案についての法律的助言を目的としたものではありません。

実際の適用や個別の判断については、弁護士その他の専門家にご相談ください。

本資料の内容に基づいて行動された結果について、当方は責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。

訪問介護事業におけるBCPとは何か? その重要性とは?

いざというときに自分と従業員、利用者を守り、事業を継続・復旧していく計画がBCP(事業継続計画・Business Continuity Plan)です。

BCPは必ず「自然災害発生時のBCP」と「感染症発生時のBCP」の2種類が必要で、その計画項目は多岐に渡ります。

さらに策定後、毎年のブラッシュアップも求められるため、最初に内容をどうまとめ、この先、どう充実させればよいか、難しさを感じられた方も多いかと思います。

BCPの定義を改めて確認すると、内閣府の説明では

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ※1。

となっています。

※1) 出典:内閣府「事業計画ガイドライン -あらゆる危機的事象を厭離超えるための戦略と対応-」PDF 令和5年3月改定版https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline202303.pdf

緊急避難計画を主に定めた「防災避難計画」などと比べると、災害発生時だけでなく、その後、事業を回復軌道へ乗せるまでのスパンで、計画を現実的にまとめていく点が大きな特徴と言えます。

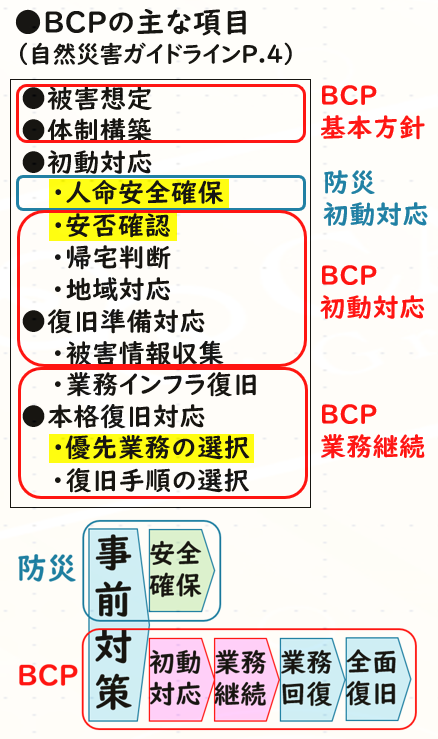

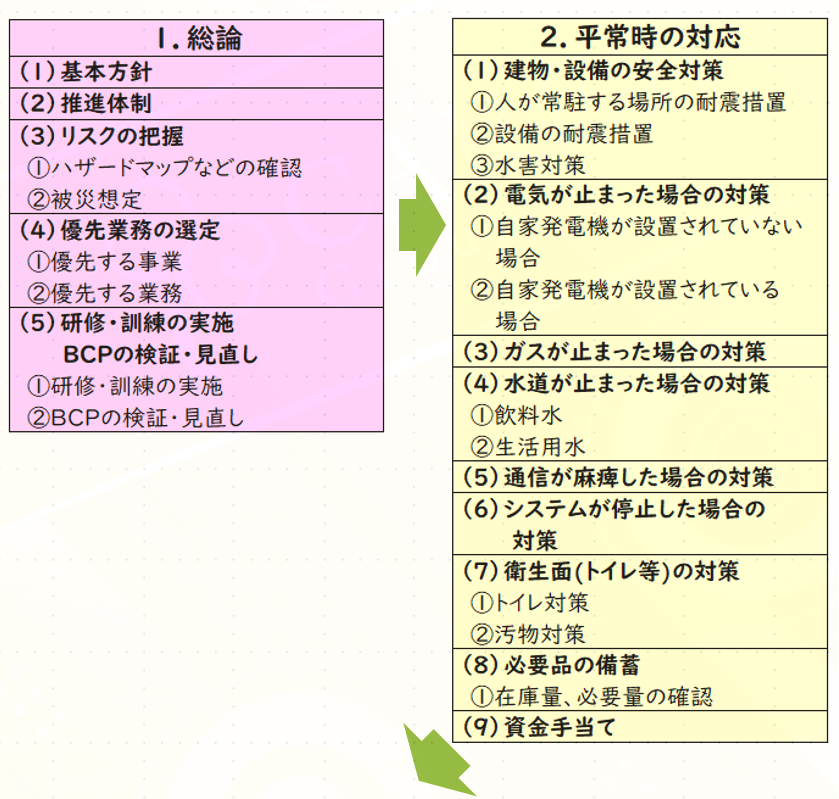

ここで、自然災害BCPというこの計画の、そもそもの全体像と設計を、厚労省の資料を元に紹介しておきます。

◎自然災害BCPの全体像

自然災害BCPの目的と主な項目、防災計画との違い

✅ 人命の安全を確保し、災害発生時になるべく早急に状況を回復させつつ、サービスを継続するためのもの

✅ BCPではとくに初動対応と、業務継続が重要である

図版類:厚生労働省 令和5年度 介護BCP策定支援セミナー

「BCP作成(訪問系) ひな形(例示入り)を活用したBCP(業務継続計画)の作り方を解説」PDF をもとに作成

https://www.mhlw.go.jp/content/001263084.pdf

BCP未策定による減算は、2027年以降には全介護事業所に適用

BCPが未策定の事業所は、2024(令和6)年4月以降、自治体からの指導及び減算の対象となっています。

減算へ至る移行措置期間は、すでに策定している他計画の有無やサービス形態などによって異なりますが、遅くとも2027(令和9)年度4月以降には、全介護事業において、サービス事業所でBCP策定が不完全な場合、減算される予定です。

また、厚労省からは、2024年4月以降は、“基準を満たさない事実が発生した時点”まで遡及(そきゅう・つまり記録をさかのぼり)して、減算を適用すると発表※2がありました。

出典: ※2)厚生労働省 介護保険施設等運営指導マニュアル(令和6年7月改訂版) 別添 別紙2

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

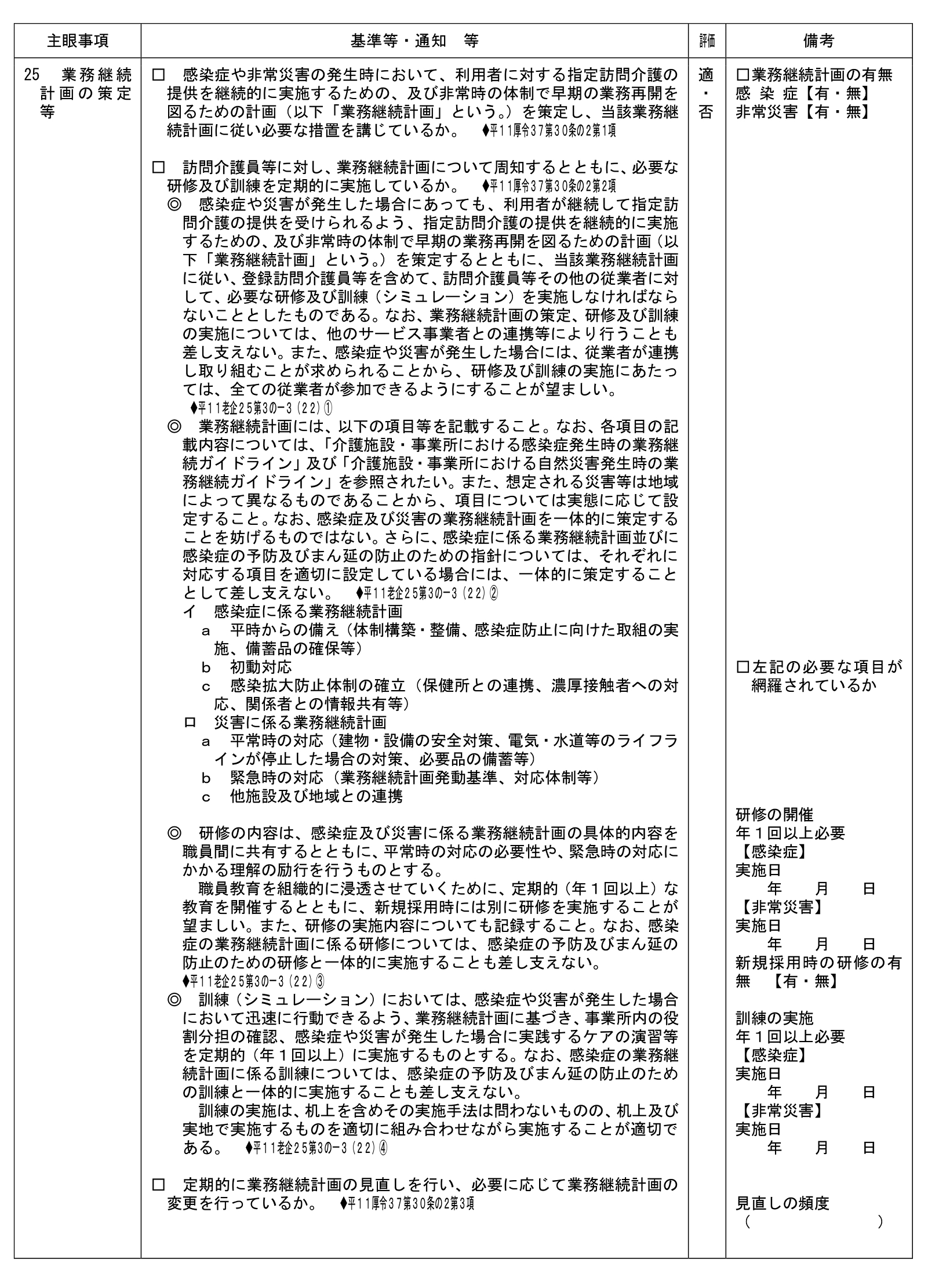

自治体が指導にあたって確認する文書と項目は、以下のそれぞれ3点ずつ、とされます※3。

●確認文書

①業務継続計画

②研修の計画及び実績がわかるもの

③訓練の計画及び実績がわかるもの

●確認項目

①感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び

早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定、

及び必要な措置を講じているか

②スタッフに対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか

③計画の見直しを行っているか

BCPは作成後に、災害を想定した各種の訓練を実施して、計画の不足分などの現実的な再検討を年1回以上、行う必要があります。

また、万が一、災害が起こった際には計画に沿った対応を取り、復旧後には計画の問題点の洗い出し・改善が必須となります。

そして国からは、最新情報や実状に即した情報などを随時、加えながら、BCPの精度を高め続けていくことが求められています。

自治体によるBCPの確認は、基本的に他の法定項目と併せて行われ、その際にはあらかじめ自主点検表でのチェックを求められることが多いようです。

その一例として、京都府で公開されているものを掲載しておきます※4。

【BCPに関する自主点検表】

出典:

※3)労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 「介護保険最新情報 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」 PDF 令和6年3月15日

https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf

※4)京都府 介護保険事業者の自主点検表 居宅サービス 訪問介護(R6改訂対応分)より抜粋(Word形式のドキュメントファイルリンク)

https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/documents/01-1houmonkaigo.doc

介護系事業における、BCPの重要性

介護系事業所のBCPは、災害等の緊急時に

「サービスの中断によって、高齢者や障がい者など、社会的に弱い立場の方々へ影響が直撃するのを、少しでもやわらげる」

という目標で計画する、とされています。

訪問介護事業自然災害BCP 考えのまとめ方

災害時に事業を最低限でも継続できるようにし、完全復旧への道筋を立てていくことは、利用者のみならず、スタッフの雇用と暮らしを守り、地域を守ることにもつながります。

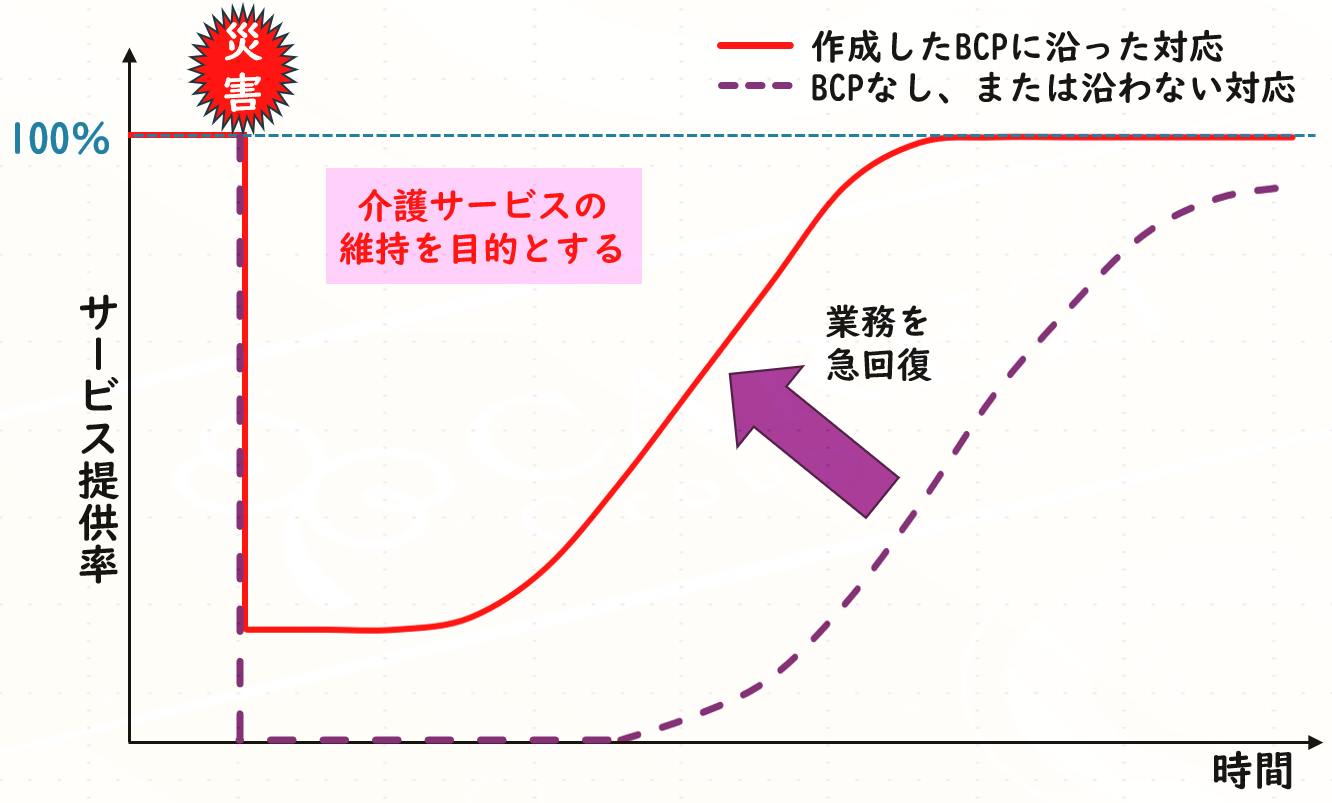

先に挙げた図でも要旨が示されていましたが、厚生労働省のガイドラインでは「自然災害BCP」の目的を

「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して

1.事業活動レベルの落ち込みを小さくし

2.復旧に要する時間を短くする

ことを目的に作成された計画書

としています。

こうした内容へと、計画をまとめるための、最初の検討パターンを一つ例示すると、

①目指す理想形をふまえ

②必要な体制や状況を、自分の「頭の中の考えや情報」から少しずつ取り出す

という方法があります。

【目指す形への落とし込み方 例】

緊急時・災害時にスタッフを守り、かつ訪問事業所の〇〇名の利用者を、最低限のサポート内容であっても、できるだけ早急に支援していきたい

→ そのためには、どのような「事業所体制」が、災害初期の段階で、まず必要となるか。思いつくものをすべて箇条書きする

→ その「必要な事業所体制」をつくり出すためには、最低限、何をあらかじめ準備し、定めておくべきか。思いつくものをすべて箇条書きする

→ さらに(ひな形の項目を参考にしながら)

スタッフの安否確認連絡は

避難先・避難経路は

防災準備品は

初動では誰が何を……

などを、考えやすいものから順に考え、箇条書き

といった形で、災害時、

「復旧するために、取り急ぎ目指すべき体制と準備品 等」

を、まずは思いつくまま、片っ端から全部、書き出してみるのです。

このようにして検討する項目をざっと並べたあとに、時間をさかのぼって、あるいは経過順になど、

自分が考えやすい段取りでまとめ直していくと、頭の中にある情報や考えも、だんだんと整理しやすくなります。

実際、BCPでは「できるだけ現実的」に、緊急対応~事業復旧までの体制と手順を定める必要があります。

難しそうにも思えますが、厚労省ガイドラインだけでなく、他にもBCPの作成ヒントが、厚労省や経済産業省中小企業庁などから資料・動画等で公開されています。

訪問介護事業所での、自然災害BCP策定方法

さて、ここからは、項目作成の具体論へ移ります。

これよりご紹介する内容は、厚生労働省や中小企業庁のホームページから、内容やリンク先等をピックアップしていますので、すでにご存じかとは思いますが、そのページをお伝えしておきます。

●厚生労働省 「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

作成の土台とも言える介護事業BCPのガイドラインと、各種ひな形のページ。

動画による手順紹介は、過去にご覧になった方も多いと思います。

内容改定のタイミングで見直してみるのもおすすめです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

●経済産業省中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

上記、厚労省のひな形を元に、入門・基本・中級・上級に分けて項目の内容を解説。

説明文がやや硬めではあるものの、初めての人でも無理なく

段階を踏んで内容を深められるよう、工夫されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/BCP/index.html

自然災害BCPの記入項目一覧

ガイドラインに沿って、自然災害に対する計画の、記入項目を並べます。「1.総論」内の項目は、ページ内リンクを張っています。「2.」以降は、後続の記事「その2」、「その3」をご覧ください。

A.自然災害ひな形(共通)

1.総論

(1)基本方針(方針・全体像)

(2)平常時の推進体制

(3)リスクの把握(ハザードマップ・被害想定)

(4)優先業務の選定(優先する事業・業務)

(5)研修・訓練の実施、BCP の検証・見直し

2.平常時の対応

建物・設備の安全対策(耐震・水害)、電気・ガス・水道・通信・システムの麻痺や停止、衛生面対策、必要品の備蓄、資金手当て(すぐに活用できる民間保険や公費などの確認・情報整理)

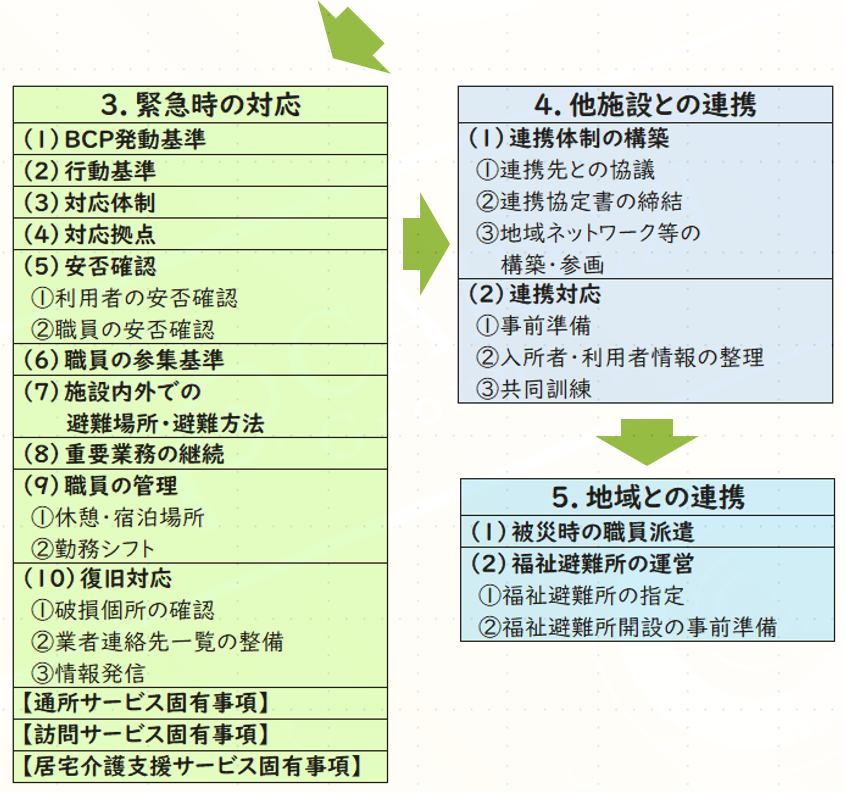

3.緊急時の対応

(1)BCP 発動基準

(2)行動基準

(3)対応体制

(4)対応拠点

(5)安否確認

(6)職員の参集基準

(7)施設内外での避難場所・避難方法

(8)重要業務の継続

(9)職員の管理(心身の状態)

(10)復旧対応

4.他施設との連携

5.地域との連携

■地震+感染症の場合における再検討事項

■水害+感染症の場合における再検討事項

B.自然災害ひな型(サービス固有)

訪問サービス固有

(1)平時からの対応

(2)災害が予想される場合の対応

(3)災害発生時の対応

【自然災害BCP】総論 記入のポイントと例

「1.総論」は、 (1)基本方針(方針と全体像)、(2)平常時の推進体制、(3)リスクの把握、(4)優先業務の選定、(5)研修・訓練の実施、BCP の検証・見直し という5項目からなります。

総論で述べておくべきこと

総論の記入ポイントと例を、厚労省のひな形に沿って、一項目ずつ述べます。

1.1 基本方針

「本計画に関する基本方針を以下のとおりとする」となっているので、枠内に方針を記入します。

たとえば

BCP計画を立てる最も大きな目的は?

何のために、何をどうするか

こうしたことを、現実に即してまとめましょう。下に一例を示します。

例)

職員の生命や生活の保護、維持するための業務を最優先業務とする。 サービス提供は原則休止とし、まずは現況把握を最優先とする。 業務資源の復旧状況に応じて、早期に再開を目指す。

全体像

BCPのチャート図(流れ)があると、計画立案に関わっていないスタッフでも、全体像をつかみやすくなります。初期には完成させられなくても、改定時に内容を追加していけばOKです。

最終的には下記、厚生労働省の例のような項目で、全体作成を目指します(厚労省のひな形では別紙【補足5】となっています)。

1.2 推進体制

平常時、災害対策の推進体制を、表にまとめていきます。

最新の正確な情報を定期的(かつ、こまめ)に更新・集約するよう意識して、対応を判断できる体制を、紙上あるいはデータ上で極力、構築し続けましょう。

この体制表は万が一の事態のときの、生命線になるように思えています。

最低でも、役割と担当部署や担当者名、権限(担当内容)を明記します。ひな形では別シート「様式1」とされています。

例)

| 役割 | 担当 | 内容 |

| 研修・訓練実施 | 管理者 〇〇〇〇 | BCPに基づく研修や訓練(ともに1回/1年)を実施。 |

| 建物・設備の 安全対策 | 主任▲▲▲▲▲ | BCPにまつわる屋内外の建物や設備で年1回の定期点検を実施。必要に応じ修理も管理。 |

[厚労省ひな形の一部ピックアップ]

このフォーマットでは、緊急連絡先等も明記している。

| 担当者名/部署名 | 対策本部における職務(権限・役割) | |

| 理事長 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX 代行 理事 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX | 対策本部長 | ・対策本部組織の統括、全体統括 ・緊急対応に関する意思決定 |

| 施設長 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX 代行 主任 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX | 広報・ 情報班 | ・社外対応(指定権者) ・医療機関との連携 ・関連機関、他施設、関連業者との連携 ・ホームページ、広報、地域住民への情報公開 ・活動記録を取る |

| 主任 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX 代行 主任代理 ●●●● 電話:090-XXXX-XXXX | 設備・ 調達班 | ・感染防護具の管理、調達 ・災害の事前対策の実施 ・災害発生時の物資の調達 |

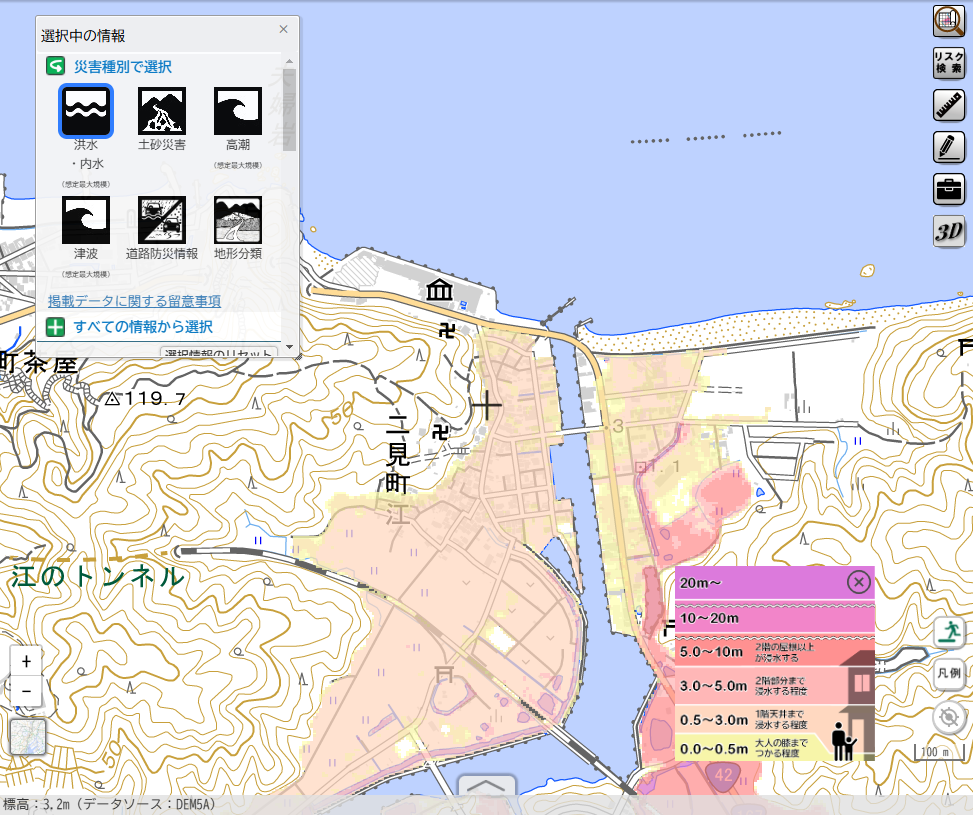

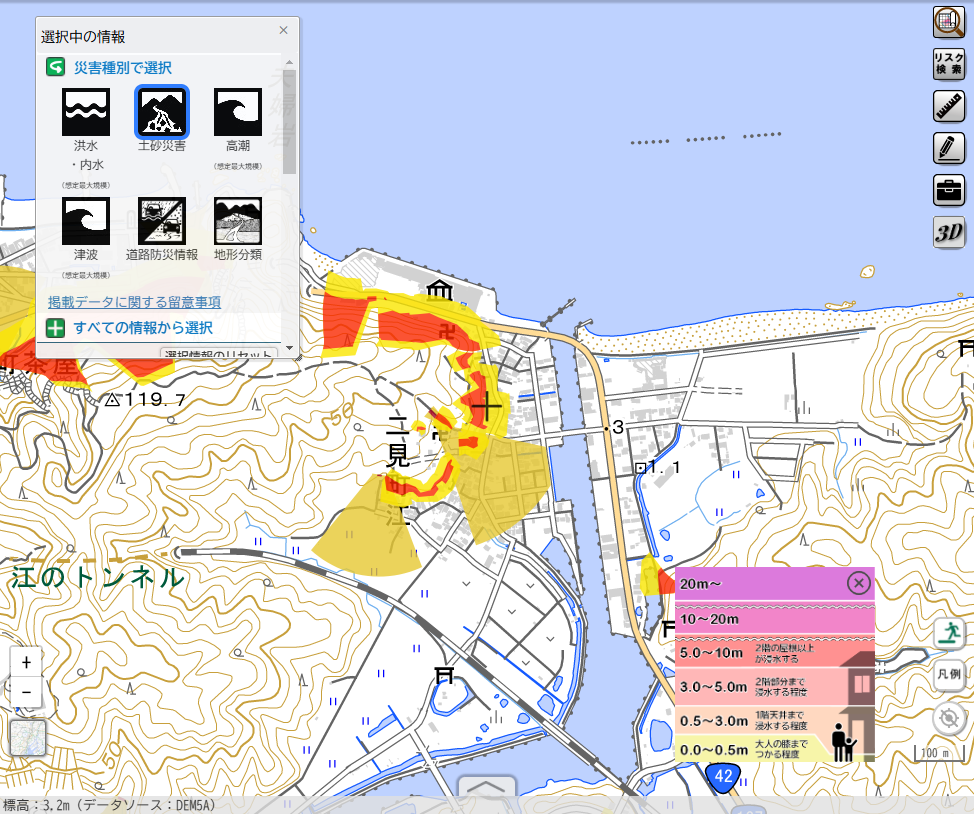

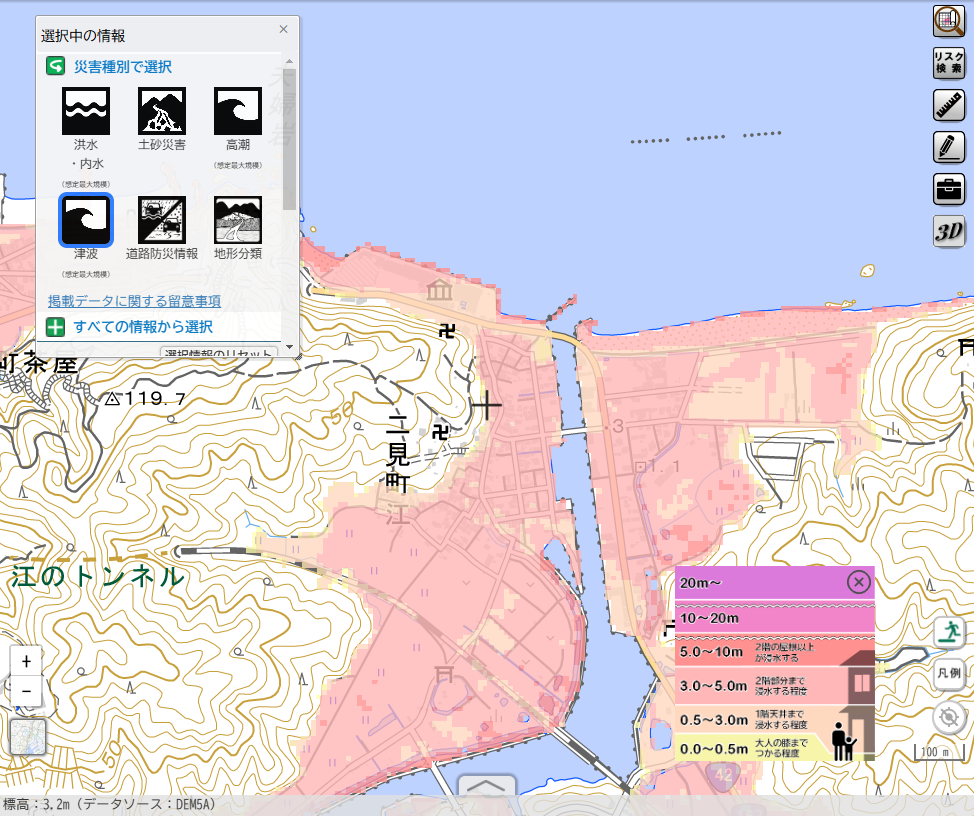

1.3 リスクの把握

1)ハザードマップなどの確認

国土交通省の下記サイト、

https://disaportal.gsi.go.jp/

または自治体のハザードマップなどを確認します。

次に、事業所所在地のエリアの被害予測に必要な地図情報を、画像化して貼り付けます。

厚労省のひな形では、別シート「補足6」となっています。

自治体によっては独自マップ(地震被害など)を公開しているので、自治体サイトの情報も確認するとよい

例)

国交省データより、地形が複雑な、ある地域の「洪水・土砂災害・津波」を個別表示したもの

洪水

土砂災害

津波

2)被害想定

【自治体公表の被災想定】

各自治体からは、

・上下水道

・電力

・ガス

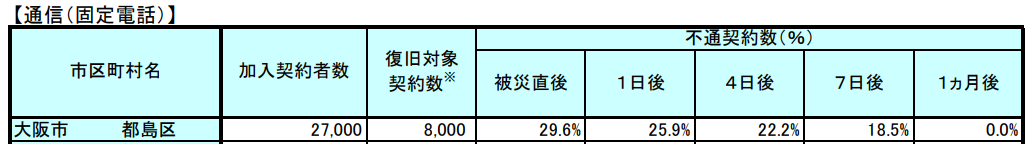

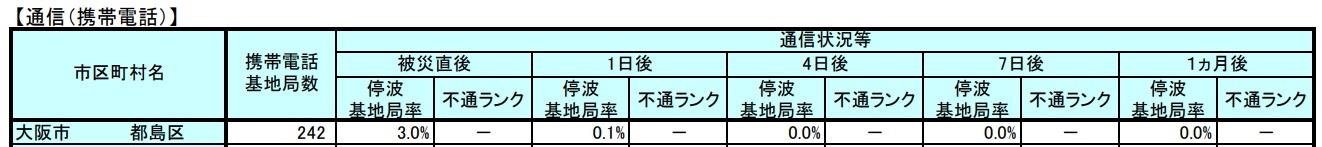

・電話(固定・携帯)

・道路や鉄道

など、主にインフラ設備について、被害状況と復旧までの日数などを想定した資料が出されています。

これらの資料は、昨今の各地の地震や南海トラフ地震関連の情報を受けて、各自治体ごとで、項目等が随時、追加・変更されているようです。

新しい情報が出ていないか年1回以上、確認し、更新されていたら、BCPの書類内容も差し替えましょう。

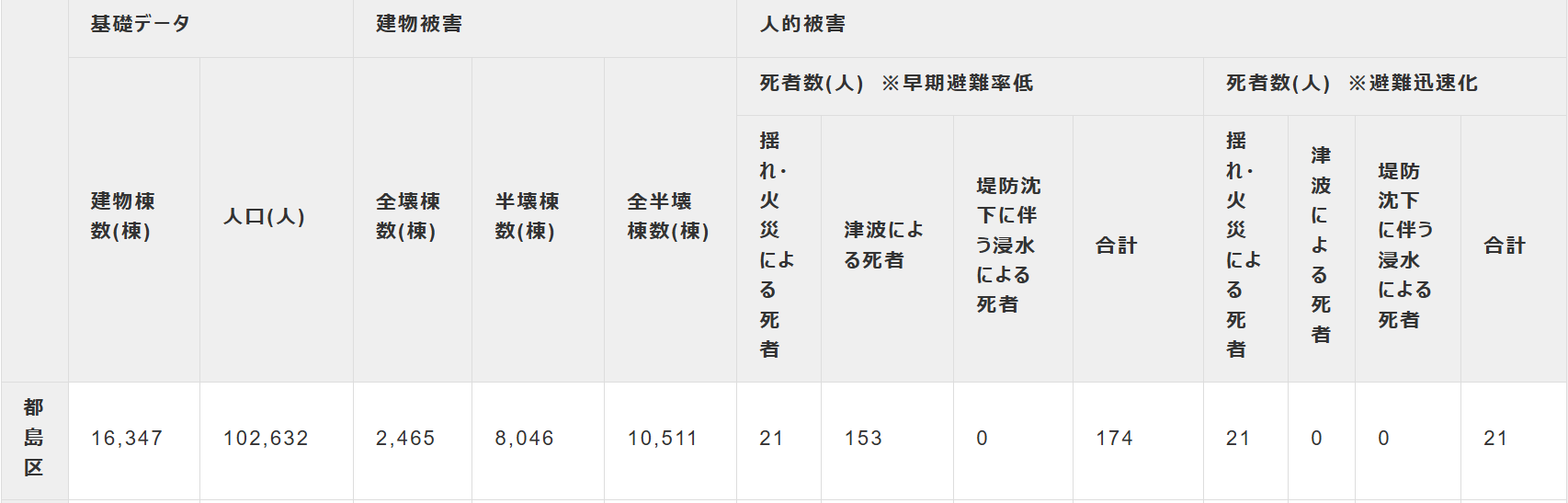

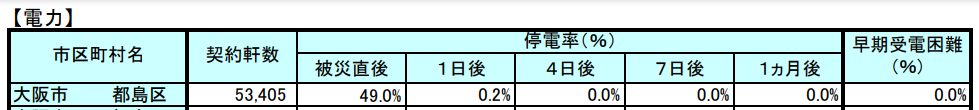

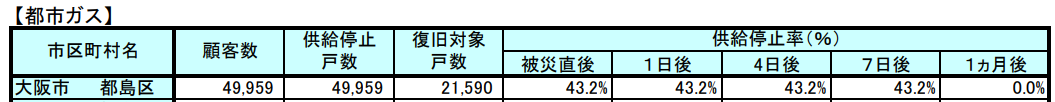

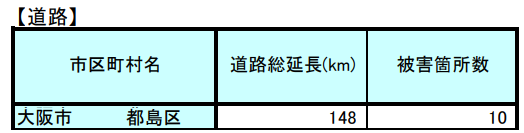

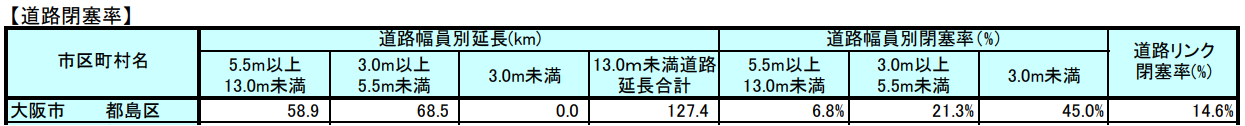

例)

自事業所の対象エリアを「大阪市都島区」と仮定して、想定被害を検索してみます。

→大阪府と大阪市で、各種の想定被害の資料を発見(今回はこの想定にて、大阪府・市の資料PDFより、情報を抜粋してみます)

→自事業所に必要な項目を、すべてピックアップ、整理

【今回の例の参照元】

●大阪府 被害想定・地震対策(新・大阪府地震防災アクションプラン等) 南海トラフ巨大地震(平成25年10月算出)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020080/kikikanri/keikaku_higaisoutei/kaikougata.html

●大阪市 想定被害の概要 大阪市域に影響を与える地震

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011949.html

大阪市 南海トラフ巨大地震による各区の被害想定(平成25年度想定) から抜粋

大阪市 上町断層帯地震による各区の被害想定(平成18年度想定) から抜粋

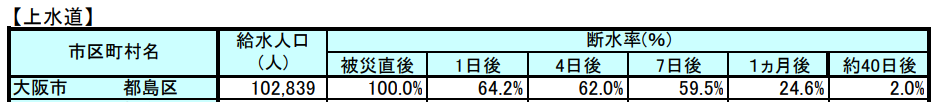

大阪府資料 南海トラフ地震 市区町村別の被害想定 ライフライン等の情報から、都島区を抜粋

上記のように、地域内の各被害想定をピックアップしておくのも一つの方法です。

これをさらに、計算しつつ、表などへ整理すれば、災害時の初動でかなり使いやすいものとなるはずです。実際に作成してみます。

例)

大阪市 想定被害の概要 大阪市域に影響を与える地震

【自治体公表の被災想定 都島区】

| 基礎データ | 建物被害(棟) | 死者数(人) | ||||

| 建物棟数(棟) | 人口(人) | 全壊棟数 | 半壊棟数 | 全半壊棟数 | ||

| 上町断層帯地震 | 14,909 | 98,669 | 6,676 | 2,872 | 9,548 | 297 |

| 南海トラフ 巨大地震 | 16,347 | 102,632 | 2,465 | 8,046 | 10,511 | 174 |

南海トラフ巨大地震:H25年度想定、死者数は早期避難率が低い場合の想定

【都島区 南海トラフ地震での被害想定 ライフライン等/H26年版】

| 被災直後の被害 | 復旧推移 | |

| 上水道 | 最大で約10万人(100%)が断水 | 発災1日後で約46%の断水が解消 発災40日後には断水率2%まで減少 |

| 下水道 | 最大で約3,700人(3.6%)が利用困難 | 発災7日後に機能支障は0.6%に減少 発災約1ヶ月後には機能支障解消 |

| 電力 | 最大で約2万6千軒(49%)が停電 | 発災1日後で停電率は0.2%に 発災4日程度で応急送電がほぼ完了 |

| ガス | 復旧対象戸数のうち最大約9,500戸(43.2%)の配給が停止 | 発災7日後は復旧できていない予想 発災1ヶ月後には配給解消 |

| …… | …… | …… |

(上記のような形で、元表の情報をまとめ直していきます)

【自施設・事業所で想定される影響】

復旧するまでの目安を先の自治体データで確認し、その間をどう対応するか、検討。その内容を【補足7】として、下記の例のように、表として記入します。

インフラ以外にも、自施設で必要な項目と情報を明記するとよいでしょう(ひな形にあるような、エレベーター設備など)。

例)

【自施設で想定される影響】

| 当日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | |

| 電力 | 懐中電灯対応 | 復旧 | (復旧遅延ならディーゼル発電機を最低限使用) | ||||||

| 固定電話 | 「災害伝言ダイヤル」活用 | 復旧 | |||||||

| 携帯電話 | 復旧 | ||||||||

| 通信 | デザリング利用または紙記録。復旧後にデータ化 | 復旧 | |||||||

●参考:ひな形別シート「補足7」の表記

| 補足7:自施設で想定される影響 | |||||||||

| 当日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | |

| 電力 | |||||||||

| エレベーター | |||||||||

| 飲料水 | |||||||||

| 生活用水 | |||||||||

| ガス | |||||||||

| 携帯電話 | |||||||||

| メール | |||||||||

| 道路 | |||||||||

1.4 優先業務の選定

(1)優先する事業、(2)優先する業務 ともに、

該当事業所での事業内容が単一であれば、ここの選定は作成不要です。

複数の事業を運営している場合には再開優先事業を決定し、災害発生時の業務内容や運営方法を明記します。とくに心身の状態維持に関わる業務は、優先が求められています。

●縮小業務の選択 考え方の例 (内閣官房 感染症対策の検討会資料)

(1)

家族による介護が可能となった利用者への訪問介護サービス ・ 家族による介護が可能となった利用者への訪問介護サービス縮小(訪問回数を抑制)を行う

(2)

生命維持に重大・緊急の影響がない訪問介護サービス ・ 「生活援助」のうち、環境整備、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修といったサービスについて、状況に即して当該利用者への提供を縮小する

内閣官房【介護・福祉】事業継続計画概要(基本情報) 社会機能分科会(第7回) 資料1 H24.12月 PDF より抜粋

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/syakai/dai7/siryou1.pdf

1.5 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

(5-1)研修・訓練の実施 / (5-2)BCPの検証・見直し

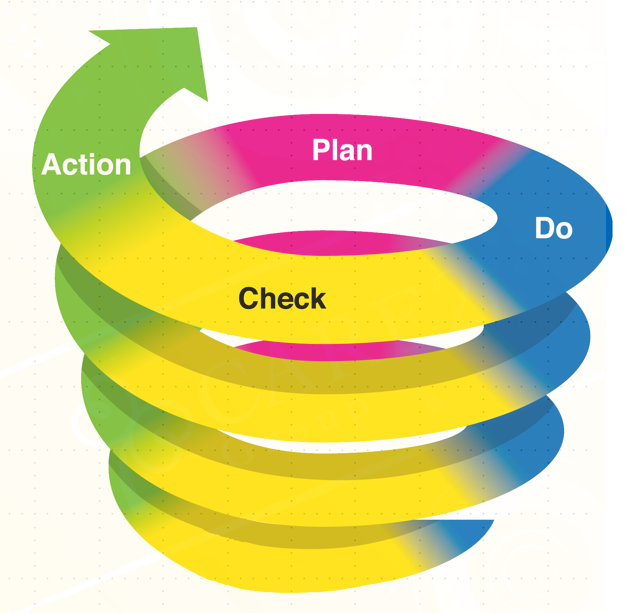

研修・訓練は、BCPの内容を

「計画(Plan)→実施(Do)→検討(Check)→改善(Action)」

というPDCAサイクルにて向上させ続けるための、「実施(Do)」に当たる重要な要素です。

実地訓練だけでなく、会議でのシミュレーション(机上訓練)も行うこととされています。

・いろいろな災害のケースを想定して、被害状況を想定

・必要な情報収集や、実際の行動の検討、課題の洗い出し

・実際に、誰がどう動くかをシミュレーション

・稼働上の必需品や、その他の物品を、事前準備・管理

これらを、スタッフ全員で理解・共有できるようにしていく練習が、研修や訓練である。

このように捉えれば確かに、研修と訓練はとても重要な要素です。

計画書には、そうした研修・訓練方法について記入していきます。

具体的には、

・どのような研修・訓練を行うか

・担当者は誰か、参加者は誰か

・どの程度の頻度で訓練を行うか

・その訓練が、PDCAサイクルにきちんとのっとっていることを記す(計画の検討・改善方法についても触れる)

・ブラッシュアップ(改善)を続けられるよう仕組みを構築していること※4を書き示す

といった項目を策定することとなります。

注:

※4) BCPでは、立案した計画を、PDCAサイクルにて毎年、グルグルと運用しつつ、さらに内容をブラッシュアップし続けていくこと、つまり下図のように運用していくことが求められる。

この仕組みを「BCM(Business Continuity Management:業務継続マネジメント)」と呼ぶ。

下図で言えば、円の部分がPDCAサイクルを、積み重なっている「ばね」全体がBCMを表すこととなる。

●PDCAサイクルを利用したBCM(業務継続マネジメント) 運用のイメージ

ひな形には項目が細かく指示されているので、それに沿って検討します。

以下に、ひな形内の項目を列挙しておきます。実施内容を見直した場合も、忘れずに情報を更新しましょう。

(5-1)研修・訓練の実施

●以下の教育を実施する

(1)入職時研修

・時期:入職時

・担当:施設長

・方法:BCPの概念や必要性、考えうるケガ病気等の内容と応急処置や感染症予防に関する情報を説明する。

(2)BCP研修(全員を対象)

・時期:毎年4月

・担当:主任

・方法:BCPの概念や必要性、考えうるケガ病気等の内容と応急処置や感染症予防に関する情報を説明する。

(3)外部BCP研修(全員を対象)

・時期:毎年6月

・担当:外部講師

・方法:外部のeラーニングを受講する。

●以下の訓練(シミュレーション)を実施する

・時期:毎年3月、9月

・担当:施設長

・方法:けが人、病人などの発生を想定し、BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達方法の確認などを 机上訓練で確認する。

なお、机上訓練の内容策定や実施に関する資料は、このあとの記事「その2」で、参考として挙げています(今回の記事はボリュームが大きいため、「その2」にて述べました。ご容赦ください)。

よろしければ「その2」の「【参考】BCP机上訓練の資料(介護事業者向け、医院向けのものをご紹介)」の項もご参照ださい。目次から上記の項(2-1)を押すと飛ぶことができます。「その2」リンクはこちら

(5-2)BCPの検証・見直し

●以下の活動を定期的に行い、BCPを見直す

毎年3月、9月に管理者が理事会に報告する。

・BCPに関連した最新の動向を把握し、BCPを見直す。

・教育を通じて得た疑問点や改善すべき点についてBCPを見直す。

・訓練の実施により判明した新たな課題と、その解決策をBCPに反映させる。

(継続してPDCA[Plan-Do-Check-Actの改善]サイクルが機能するように記載する)

[参考資料]感染症BCP 発生時の対応手順 検討と決定

感染症BCPは、新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応事項をまとめておく計画書です。これもPDCAサイクルにてブラッシュアップする仕組み、BCMによる運用が、求められています。

新型コロナ感染症の、いちばん最初の発生時期を思い出せば分かるように、感染症発生時の事業継続は

「スタッフの感染を防ぐこと」

「利用者が感染した際に担当者等、対応を分けること」

「自治体への随時の発生報告・対応確認」

などに重点が置かれます。

第5類へ移行したのちも、新型コロナについては自治体への報告等が求められています。自然災害BCPとの違い等、各種の情報は、ガイドラインにまとめられていますので、参照してください。

厚生労働省 老健局発行のガイドライン

●介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン PDF 2024(令和6)年3月

https://www.mhlw.go.jp/content/001073001.pdf

●介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き 第3版 PDF 厚生労働省老健局 2023(令和5)年9月

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

<監修>ケア21 BCP主管 おとがわ

介護施設ブランド

多様なシニアライフにお応えする有料老人ホーム「PLAISANT(プレザン)」シリーズ、

認知症グループホーム「たのしい家」、小規模多機能型居宅介護「たのしい家」。

ご利用者様の用途に応じて施設シリーズを展開しています。

TOP