【テンプレート書き方解説あり】訪問介護事業者のためのBCP(業務継続計画)策定ポイント徹底解説 ~自然災害編 その2(平常時の対応、他施設・地域連携、固有シート)~

ケア21では社内BCPの作成・意識浸透を図るとともに、BCPを理解して実践できる企業風土の醸成に取り組んでいます。今回はその一環として、また、BCPの意識拡大という社会奉仕の一つになればと考え、内外の方々に広く情報を発信するブログを用いで、BCP解説を試みることとしました。

弊社のBCPもいまだ発展途上であり、ここでは記事作成時の最新情報をまとめているため、足りない点、のちに変更となる可能性がある部分をはらんでいるかもしれません。随時更新は心掛けてまいりますが、その点はどうぞご容赦いただくとともに、疑問に思われた点についてはぜひ公的機関(省庁・自治体等)へお問い合わせいただければと存じます。

ひとつ前、自然災害BCPの記事その1(リンク先はこちら)では、BCPの考え方や目標、被害想定など「1.総論」をご紹介しました。

その2では、災害が発生する前に準備すべきこと、厚生労働省ひな形で言えば「2.平常時の対応」「4.他施設との連携」「5.地域連携」ついて解説します。

また、事業別の作成を指示されている「固有シート」の訪問サービス編についても、平常時に決めておくべき内容が多く含まれているため、ここで解説します。

なお、災害時対応の項は、記事その3で解説します(リンク先はこちら)

【自然災害】平常時の対応で検討しておくこと

前記事「その1」と同様、項目ごとに記入内容を説明していきます(青下線付き項目は、各解説へのページ内リンクあり)。

厚労省のひな形で挙げられている項目は

A.自然災害ひな形(共通)

2 平常時の対応

2.1 建物・設備の安全対策

(1)人が常駐する場所の耐震措置 / (2)設備の耐震措置 / (3)水害対策

2.2~2.8 各種インフラ、備蓄品等の対策

①電気、②ガス、③水道(飲料水・生活用水)、

④通信(固定・携帯電話)、

⑤情報システム(PC・プリンター・サーバ・Wi-Fi 機器等)、

⑥衛生面(トイレ等)、

⑦必要品(被災時の備蓄品や避難グッズ等)

2.9 資金手当て

─── ─── ─── ─── ───

4.他施設との連携

5.地域との連携

■地震+感染症の場合における再検討事項

■水害+感染症の場合における再検討事項

─── ─── ─── ─── ───

B.自然災害ひな型(サービス固有)

訪問サービス固有

(1)平時からの対応

(2)災害が予想される場合の対応

(3)災害発生時の対応(※次記事「その3」でもご説明します。リンクはこちら)

となっています。

また、上記、厚生労働省のひな形2種等のリンク先と、公的な記入の支援資料である中小企業庁の解説を、こちらでも先にお伝えしておきます。

●厚生労働省 「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

作成の土台とも言える介護事業BCPのガイドラインと、各種ひな形のページ。動画による手順紹介は、過去にご覧になった方も多いと思います。改定のタイミングで見直してみるのもおすすめです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

●経済産業省中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

上記、厚労省のひな形を元に、入門・基本・中級・上級に分けて項目の内容を解説。説明文がやや硬めではあるものの、初めての人でも無理なく段階を踏んで内容を深められるよう、工夫されています。https://www.chusho.meti.go.jp/BCP/index.html

BCP共通ひな形「2.平常時の対応」の記入

2.平常時の対応

この枠については、ひな形等で指定がないので、必要に応じて、平常時に行っておくべき対策計画やメモ、心得などをまとめておくとよいでしょう。

例)

災害時にできるだけ早く事業再開するため、下記年間計画を着実に実施

2月 机上訓練(スタッフ全員へ実施)

3月 1・2階倉庫の備蓄品 賞味期限と防災品の個数確認(スタッフ数の変動に注意)

6月 建屋・屋内チェック(雨どい・排水、家具転倒防止具のゆるみがないかも忘れず確認)

9月 避難訓練・防災訓練/〇〇市災害対策会合出席(年1回)

10月 BCP見直し(感染症) ※国や自治体からの新情報に合わせて内容を更新

11月 BCP見直し(自然災害) ※ハザードマップも確認・更新

12月 △△地区・■■地区 合同災害対応策検討会出席

2.1 建物・設備の安全対策

(1)人が常駐する場所の耐震措置 / (2)設備の耐震措置 / (3)水害対策

事業所が入る建物は、建築年によって取るべき耐震措置が変わりますので調査が必要とされます。BCPにて策定しておくべきとされる耐震措置は、以下の4つです。

①建物関連/専門家の診断を受け、結果に応じて対策

②什器・家具・家電類・その他配置物/落下・転倒・破損防止対策

③建物外インフラ施設(電気・水道・ガス等)/転倒・破損防止対策

④水害対策(水害危険地域の場合、要検討)/逆流防止対策など

また、設備等に関しては、定期的な日常点検の実施が求められています。賃貸借契約でテナントとして入居している場合は、貸主または管理会社と協力しての防災対策を行いましょう。

各対策方法は、ひな形の別紙「補足9」へまとめます。

そのうちの一部を記入例として挙げておきます。対策が完了したら、忘れずに情報を更新しておきましょう。

例)

【各種耐震措置・対策】

建物関連

| 対象 | 対応策 | 備考 |

| 躯体(柱、壁、床) | 柱の補強、X型補強を行う | 予算化が必要 |

什器(家具、キャビネット・机)、パソコン等

| 対象 | 対応策 | 備考 |

| 事務所の什器 | キャビネットは転倒防止のため壁に固定する | |

| 食堂の食器棚 | 壁を補強して転倒防止のたね壁に固定する ガラス飛散防止フィルムの貼付け |

建物外部の施設 ライフラインに関係するインフラ

| 対象 | 対応策 | 備考 |

| 受水槽 | 土砂崩れで倒壊の可能性あり。防護壁を設置 | |

| LPガス | LPガスボンベの固定を強化 |

水害対策関連

| 対象 | 対応策 | 備考 |

| 出入口 | 建物入口に止水板・防水扉配備 | 予算化が必要 |

| 逆流防止 | 風呂、トイレ等の排水溝からの逆流防止 |

2.2~2.8 各種インフラ、備蓄品等の管理と対策

災害時に備え、代替品や別の方法を準備すべきことについて、それぞれ一覧化します。それらの状況を1年に一度以上、見直します。

ひな形の項目は、

①電気、②ガス、③水道(飲料水・生活用水)

④通信(固定・携帯電話)

⑤情報システム(PC・プリンター・サーバ・Wi-Fi機器等)

⑥衛生面(トイレ等)

⑦必要品(被災時の備蓄品や避難グッズ等)

となります。

記入する内容は、まず①~⑥が「稼働させるべき設備及び必要な備品」と「代替策」です。ひな形では、別シート「補足10」と「【様式6】- 災害」にて、一覧表を作成しています(【様式6】は備蓄品管理リスト)。

具体的には、この2種類のシートへ

・復旧するまでの備品・代替品・代替策、その準備・進捗状況

・備品の安全な置き場所の確保、破損対策、代替策、その準備の度合い

・備蓄品の個数や期限・状態確認

を書き込みます。見直しが必要なものは、備考欄へその内容を記入します。

なお、備蓄品は、ひな形に掲載があるものすべてが必須ではなく、リストの記載項目も保管備品も、その事業所(法人)の都合で省略が可能とのことです。

表の記入は、災害発生時の慌てている状態で見ても理解できるよう、必要な項目や状況を、なるべくわかりやすく表記し、できれば表も簡素化もしておきましょう。

そして本文の枠内では、事業所として注意すべきポイントや、ルールを定めた理由などの総論を述べればよいようです。

同様に⑦必要品は、別シート「【様式6】- 災害」にて、準備している(すべき)備品の状態を書き加え、本文枠ではその管理方法などを述べます。

これらの記入は、厚労省のひな形を、自事業所の備品名、備蓄品名へ変更・追加すればよいだけです。ですので、2.2~2.8の例示は省略します。

なお、備蓄品の期限等の管理と表の内容の見直しは、必ず年1回以上実施して、すべて記録に残していきましょう。

また「PDCAサイクルの実施記録」として、見直しをする前の旧バージョンの情報も、数年間の保管をおすすめします。

将来の自治体による監査で、PDCAの積み重ね「BCM」にて運用を継続している証拠として、活用できるかもしれません(自治体によるBCPの確認については、前記事のBCPその1「訪問介護事業におけるBCPとは何か? その重要性とは?」の項で説明していますのでご参照ください。その1へのリンクはこちら)

。

さらに、実際の災害時に「BCPの書類がどこにあるか」わかるよう、目立つファイルに保管して、目立つ場所、取り出しやすい場所に保管することも、ルール化して全員に守ってもらうよう徹底しておきましょう。

2.9 資金手当て

災害時・復旧時の資金をまかなうために、担当部門や事前準備などを記載しておきます。

資金調達は事業所単位だと難しいため、法人経営者や財務経理担当が行うことが多いようです。

事前準備の例としては、貯蓄や保険の加入状況、取引先銀行との関係性の構築等が考えられます。

【参考】BCP机上訓練の資料(介護事業者向け、医院向け)

さて、ここまで計画策定について述べてきましたが、ここで担当者の分け方などを含む、机上訓練の参考にできそうな厚労省の資料PDFを3点、挙げておきます。

あとの2つは医療分野向け情報ですが、BCPのBCM運用の説明や全体像、訓練の考え方の基礎が分かりやすく述べられています。

●介護訪問系 訓練編

厚生労働省 令和5年度介護BCP策定支援セミナー 机上訓練(訪問系)

https://www.mhlw.go.jp/content/001263072.pdf

●厚生労働省医政局 令和6年度 業務継続計画(BCP)策定研修事業 業務継続計画(BCP)策定手順と見直しのポイント

【策定編】

計画とマニュアルの違い、計画をまとめるのあたっての思考ヒントなどを、順番に検討する方法を、例示しています

https://www.mhlw.go.jp/content/001336250.pdf

【訓練編】

運用するための机上訓練例が2件、掲載されています

https://www.mhlw.go.jp/content/001336251.pdf

(上記のような医院向け厚労省情報の、まとめ掲載先 URL)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/kenkyu_00001.html

BCP共通ひな形「4.他施設との連携」「5.地域連携」の記入

4.他施設との連携

4.1 連携体制の構築/4.2 連携対応

自治体などを通じて、同様の、あるいは関連の事業を営む他社や他団体と平常時のうちにつながっておくことは、災害時に地域の顧客と事業を守る「生命線」となり得ます。厚生労働省や自治体からは、共同訓練を毎年、行っておくことも推奨されています。

連携の検討→ 参画→ ステップアップ、そして実際の連携対応(共同訓練も含む)の推進について、どのような体制を構築していて、どう進んでいるかは、誰が見てもわかるように記録しておきましょう。

ひな形では利用者カードを作成し、連携先と共有できる形にしておくこと、また、連携先として施設、法人、医療機関(協力医療機関等)、社協、行政、自治会等が例示されています。

訪問介護事業では、ひな形のシートをそのまますべて利用するのではなく、主に居宅介護支援事業所と相談しながら記入事項を決めていくことになります。しっかり相談しておきましょう。

項目や連携先の記入例は、ひな形と別シート「補足14」の一覧表を参照してください。ここでの例は省略します。

5.地域との連携

5.1 被災時の職員の派遣(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)

地域連携については、その地域の特性や実状に応じ「事業所としてできること」を自治体と共に構築していくことが求められています。

ひな形の例では

・地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認

・災害派遣福祉チームへの、チーム員としての登録を検討

となっています。

登録しておくことで災害時に地域を助け、また逆に地域から助けられる機会も増加することをふまえ、事業所として(複数の施設がある場合は事業体として)きちんと検討しておきましょう。

昨今の災害の状況から、自治体が「災害派遣福祉チーム(DWAT)」の福祉事業者登録を積極的に推進している地域もあるようです。

何らかの地域連携登録をしている場合は、その旨と連絡先、体制等を明記しておきます。

たとえば検討中の場合「〇〇〇への登録を検討中」としておき、見直しの段階で地域の最新情報を収集して検討しましょう。例示は省略します。

5.2 福祉避難所の運営

ここは、自事業所が福祉避難所の指定を受けていた場合にまとめておくべき情報を記入します。

ひな形に例示がありますが、地域によって情報は異なると思います。自治体の担当者などにも相談のうえ、必要な情報をまとめましょう。

「スタッフの誰が見てもわかる形」にしておくことが重要です。運営のガイドラインも改訂されているようですので下記も参照してください。例示は省略します。

●福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定(令和3年5月)https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/r3_guideline.html

<更新履歴>

更新時に、どの部分の内容を変更したかを記入して情報を残しておくと、更新前との比較が容易になるとされます。ひな形の例示を参考に要点を箇条書きしておきましょう。例は省略します。

固有ひな形シート「訪問介護編」の記入

(1)平時からの対応

別紙では、移動時・サービス提供時の被災を想定して、スタッフ全員で共有できる「利用者チェック表」を作成、サービス時に随時携行するなどして、日常的に情報共有をはかることが求められています。

さらに居宅介護支援事業所との連携、地域の関係機関との良好な関係についても言及され、それらを平常時に情報としてまとめておくこととされています。

すでに利用者情報をまとめたシート等がある場合、それで代替も可能です。こうしたシートをシステム上にアップしておき、外で被災しても確認できる形にしている事業所もあるようです。

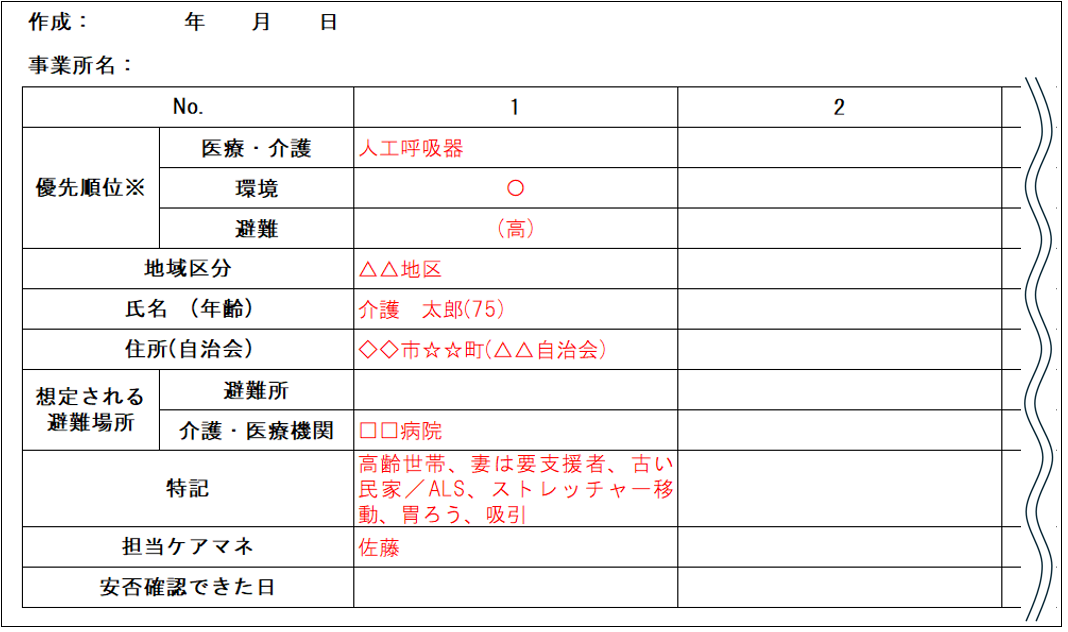

ひな形の別シート【様式9】のフォーマットをExcel行列変換し、下記に例示しておきます。

例)

上記、優先順位の「医療・介護」、「環境」、「避難」は、優先順位を決める際の基準項目であり、順番に意味はない。避難支援の欄には、独居→(独) 高齢世帯→(高) 日中独居→(日)と記載する。

出典:静岡県介護支援専門員協会 から改変

https://shizuoka-caremane.com/page.php?pid=GR2ZA4P39S

(2)災害が予想される場合の対応

災害で、水害等の予報などが出てサービスの休止・縮小を検討する時間的余裕がある場合、居宅介護事業所と連携して利用者へ事前連絡・説明すること、さらにサービスの前倒し提供などが求められています。その基準やルールを定め、連絡先等とともに記入します。

例)

大雨による水害予報時:BCP策定基準に沿って対応を決定。 下記の居宅介護支援事業所に連絡し、災害予測時間帯のサービス提供について情報共有。顧客へのサービス前倒し(後ろ倒し)について、事前連絡を手分けする。

○○居宅介護支援事業所 TEL:xxx-xxx-xxxx 担当/■■さん

居宅介護支援事業所◇◇ TEL:xxx-xxx-xxxx 担当/△△△さん

(3)災害発生時の対応

サービスの休止・縮小に伴う各種の連絡は、居宅介護事業所と連携して必ず情報共有しながら、変更の手続きを進めることが求められています。避難先でのサービス提供についても、事前に自治体等と相談して提供できる内容を確定させておきましょう。

この枠内には、確定した提供内容を記入しておきます。例は省略します。

続いては、緊急時の対応についての解説です。リンクはこちら→ その3

前記事 総論についてはこちら→ その1

[BCP記事その1~3 共通掲載 参考資料]感染症BCP 発生時の対応手順 検討と決定

感染症BCPは、新型コロナウイルス(あるいは感染症、または新興感染症※5)の感染者、感染疑いがある者発生時の対応事項をまとめておくものです。

これもまた、PDCAサイクルにてブラッシュアップする仕組み、BCMにより運用します。

新型コロナ感染症の最初の時期を思い出せば分かるように、感染症発生時の事業継続は

「スタッフの感染を防ぐこと」

「利用者が感染した際に担当者等、対応を分けること」

「自治体への随時の発生報告・対応確認」

などに重点が置かれます。第5類へ移行したのちも、新型コロナについては自治体への報告等が求めらます。

自然災害BCPとの違い等、情報はガイドラインにまとめられていますので参照してください。

厚生労働省 老健局発行のガイドライン

●介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン[PDF形式] 2024(令和6)年3月

https://www.mhlw.go.jp/content/001073001.pdf

●介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き 第3版 厚生労働省老健局 2023(令和5)年9月

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

注:

※5) 新型コロナウイルスの第5類移行に伴い、事業者の判断で「感染症」あるいは「新興感染症」への対応としてよいとされる。そのため、事業者によっては、季節性インフルエンザや5類のコロナウイルスへの対応を、「感染症防止マニュアル」として別途、用意しているところもある。

<監修>ケア21 BCP主管 おとがわ

介護施設ブランド

多様なシニアライフにお応えする有料老人ホーム「PLAISANT(プレザン)」シリーズ、

認知症グループホーム「たのしい家」、小規模多機能型居宅介護「たのしい家」。

ご利用者様の用途に応じて施設シリーズを展開しています。

TOP